神経疾患特化型体幹トレーニング

<脳血管障害の体幹と手足はどのようなシステムでコントロールされているのか?>

まず最初に、神経疾患を呈した方の体幹機能について説明していきます。

脳梗塞などの障害で最も一般的に知られているのは、半側の手足の麻痺、いわゆる片麻痺かと思います。

これは脳の梗塞などにより、障害された部位の”反対側”の手足に麻痺が生じることを指します。

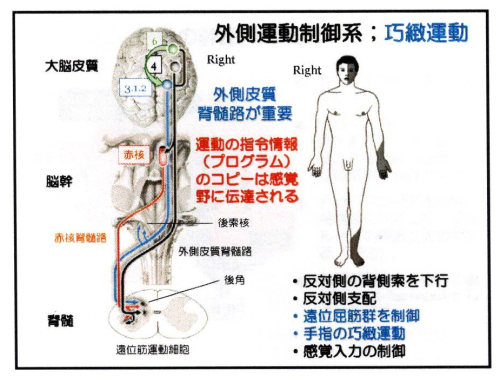

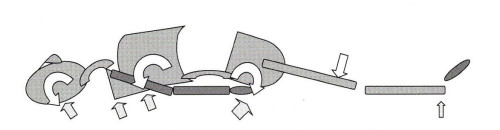

これは手足の脳神経の経路が途中で交差するためです(下図)。

これを外側運動制御系といい、手足の細かい動きなどをコントールしています。

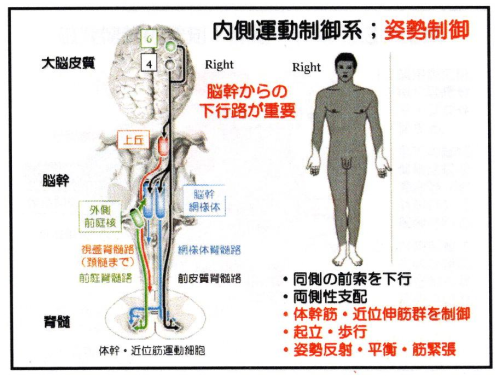

それに対し、体幹機能についてですが、

こちらは手足と脳神経の経路が異なり、内側運動制御系という、

姿勢をコントロールする働きによって制御されています。

こちらは脳の梗塞などで障害された部位と”同側”の体幹筋、及び近位伸筋群に問題が生じます。

つまり、右側の脳を障害された方は、

左の手足の麻痺に加え、右の体幹にも障害が生じていると考えられています。

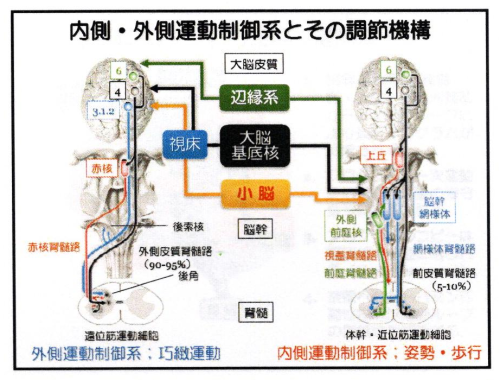

しかし、実際には外側皮質脊髄路の90~95%は交差すると言われていますが、

残りの5~10%は前皮質脊髄路という内側制御系を通るので、

手足の麻痺は片側に顕著に生じますが、

体幹の障害はわかりにくいですが両側に生じます。

もっと厳密にいうと、麻痺のない方にも障害が生じていると言われています。

つまり、あまり知られていませんが、「非麻痺側の手足もうまく使えていない」可能性があります。

そのため、人によっては非麻痺側と呼ばれる側の手足のリハビリが必要になる場合もあります。

(非麻痺側の手足の筋緊張が亢進しており、うまく力が抜けない。うまく動かせないなど)

<脳梗塞・脳出血による体幹機能の問題点とは?>

上記のように、脳障害を呈した方には、一次的な問題として3つの問題が生じます。

①麻痺側の手足の運動・感覚の問題

②両側性に生じる体幹機能の問題

③非麻痺側の手足の運動・感覚の問題

実際にはこれらに加え、自分の身体と床や手すりなど環境との関係性に混乱が生じる、「身体イメージの問題」や、

自分の体の重心を支持基底面にとどめて、転ばずに歩いたり目的の動作を行える「バランス能力の問題」も生じます。

*他にも、小脳、脳幹、前頭葉など障害部位に応じて、上記以外の問題が生じる方もいます。

*特に脳幹の障害では、上記の内側運動制御系にあたるので、体幹の問題が顕著にみられることがあります。

*また、小脳の障害でも、体幹機能の障害が問題になる方も多いです。

さらには、この一次的な問題に加え、

片麻痺によって「二次的に生じる体幹機能の問題」も生じてきます。

〇麻痺側手足がうまく動かせず、重みを感じるため、体幹を思い通りに動かせない。

〇触圧覚や手足の位置覚の鈍麻により、体幹をうまく動かせなかったり、

どう動かしていいのか運動によるフィードバックがわからなくなってしまう。

〇手足や体幹を動かせない。過緊張などによる筋肉の短縮や関節、皮膚の柔軟性低下が生じる。

これら一次的、二次的な体幹機能の問題により、手足がさらにうまく動かせない。

動かせないから感覚情報が入ってこない。運動のイメージが良くならない。

その結果、さらに体幹がつまく使えないという悪循環が起こってしまいます。

こういった複合的な問題が、脳血管障害の方の体幹には生じる恐れがあります。

他にも、手足の麻痺は軽度にもかかわらず、手足がうまく使えない。スムーズに歩けないという方は、

体幹機能、姿勢コントロールの問題が影響している場合があります。

そういった方こそ、体幹・姿勢制御を改善するためのリハビリが有効になるかと考えます。

<手足がうまく動かせない方の筋促通訓練をどう考えるか?>

手足や指をうまく動かせない方が、熱心に手足や指を動かす練習を繰り返していたり、

スムーズに歩けない方が、ひたすら歩く練習を頑張っていらっしゃるというお話をよくききます。

もちろん、動きにくい手足を積極的に動かしているので、筋力や運動感覚の向上に一定の効果があるかとは思います。

しかし、代償動作を強めてしまっていたり、潜在能力を十分に発揮できていないケースも多いように感じます。

人間の動作では、手足の運動に先行して、体幹・姿勢コントロールが働くと言われています。

わからないくらいわずかですが、まず体幹の筋肉が働き、その次に手足の筋肉が働きます。

つまり、体幹がうまく働かないと、手足もうまく動かせないということです。

クレーン車の土台が安定していなければ(姿勢)、シャベルでうまく土砂をすくうこと(運動)はできません。

勉強やスポーツでも、応用(運動)の前に、基礎(姿勢)を固めろとはよく言われています。

けっして、手足の筋促通訓練が無駄だと言っているわけではなく、

「体幹や姿勢コントロールのリハビリを組み合わせる」ことが大切だと考えます。

体幹、肩甲骨や股関節の機能訓練も加えることで、運動の準備としての姿勢コントロールが安定します。

姿勢コントロールが向上すると、

〇手が挙げやすくなる。

〇肘や膝の中間関節がうまくコントロール出来るようになる。

〇手首や足首の安定性が高まる。

〇手指の巧緻性が向上する。

〇足底の支持が安定し、歩行能力が向上する。

といった効果につながりやすくなります。

なので例えば、今まで手足の運動だけを、”10”で行っていた方ならば、

体幹や姿勢コントロールのリハビリを”3”行い、手足の運動を”7”にしてみる。

手足のリハビリに体幹・姿勢コントロールのリハビリを組み合わせてみることが大切です。

もちろんその方の身体状況に合わせて、その割合は調節して”5:5”でもいいですし、

最初は基礎の割合を多くしておいて、改善してきたら応用の割合を増やしてもいいかと思います。

<神経疾患特化型体幹トレーニングとは?>

脳梗塞・脳出血を呈した方は、どのように自身の体を感じ、どのように動こうとされているのでしょうか?

まずは、片麻痺を呈した方の典型的な例を用いてご説明します。

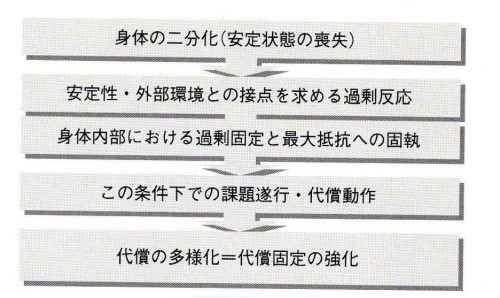

発症すると、半側の麻痺により、体の左右が分かれてしまったような混乱状態におちいります(身体の二分化)。

そうすると寝ていても、座っていても、安定性が喪失されてしまい、

過剰に安定性を求めようとする反応が生じます(固定的姿勢セット)。

この固定的姿勢セットが生じていると、

第一に、身体がバラバラになったように感じるため、体を連結させようとする傾向を強めます。

第二に、外部環境との接触抵抗に固執して、なるべく強くかつ変化しない抵抗を求めようとします。

例えば、手すりやベッド柵を握りしめたり、床や背もたれを押し付けたりする反応です。

下図は、寝ている姿勢における典型的なパターンです。

身体各部位を連結させ、体は反り返りながらベッド面を頭や足で押し付けて安定を得ようとしています。

首や足首は突っぱり、腰背部も反り返ってしまっています。

また、胸郭は浮き上がり、体幹は働きにくくなっています。

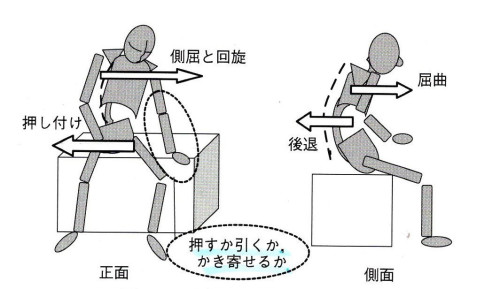

次に座っている姿勢における典型的なパターンです。

下図は、右側に麻痺があり、右側の体幹やお尻では体を支えられている感じがせず、

非麻痺側の手足でつかまったり、押し付けたりして姿勢を保とうとしています。

また、非麻痺側の体幹を曲げて(屈曲・側屈)、麻痺側や後方に倒れないよう、姿勢を固定しています。

また、二次的な問題として、

伸展パターンでの押しつけによる腰背部や首の後ろの筋肉の短縮、

非麻痺側の肩甲骨や股関節の引き込みによる筋肉の短縮、

体幹筋(特に前面)や股関節伸展筋群などの不活性化などにより筋力低下などが生じやすくなっています。

そのため、神経疾患に向けた体幹トレーニングでは、

①問題点の評価・分析

麻痺側の手足や体幹、さらには非麻痺側を含めた全身の状態を評価・分析し、

これらの問題となっている部分の機能改善を図っていきます。

例えば、

〇体の前後での問題

背中側の筋肉が頑張りすぎて、腹部側の筋肉が働かなくなっていることが多いです。

上記でも述べた腰背部などの短縮している筋肉の改善を図り、

反対に弱化している筋肉、体幹筋の筋促通を促していきます。

〇体の左右での問題

非麻痺側が引き込みによって頑張りすぎていて、麻痺側の筋肉が働かなくなっていることが多いです。

体幹を含めた麻痺側からの感覚情報を入力し、固定的な姿勢セットを外し、

麻痺側の筋肉が働きやすくなるように促していきます。

②問題となる部分の柔軟性・運動性の向上を図る

上記で既に述べているように、麻痺側、非麻痺側、体幹の引き込みなどによって生じている

筋肉、関節、皮膚などの柔軟性を促していきます。

そして、次の項目の麻痺側からの感覚情報を取り込みやすい身体の条件を準備します。

③麻痺側からの触感、圧覚、視覚などの感覚情報の入力

麻痺側への寝返り動作や座位での麻痺側への重心移動などで、麻痺側の感覚情報を促していきます。

④麻痺側体幹の支持性+麻痺側肩甲骨・股関節の安定性向上を図る

固定的姿勢セットが外れてきたら、骨盤や肩甲骨のアライメントを中間位(左右対称)に促し、

麻痺側の体幹をしっかりと伸ばしながら、重力をかけて支持性を高めていきます。

座位での前方リーチや立ち上がり動作など、ハンドリングしながら動ける範囲の中で、

不活性となっている部分の筋活動を高めていきます。

なお、手足のプレーシングや床上動作なども効果的なリハビリになります。

⑤体幹前後面、左右両側の協調的な働きを促す(バランス機能の向上)

左右方へのリーチ動作や回旋を伴った動作、両側への寝返り、バランス訓練などで、

動的な体幹の働き、前後、左右の協調的な筋活動を促していきます。

主に体幹のトレーニングはここまでですが、この後さらに、

⑥手足の支持性・運動性の向上を図る

⑦肘・膝、中間関節のコントロールを促す

⑧末梢部(手足、指)の機能向上を図る

手関節の尺側の安定⇒手指の巧緻性

足関節のコントロール⇒足底の荷重移動

といった手足のリハビリ、歩行訓練へとつながっていきます。

<神経疾患の方にとっての体幹トレーニングの有効性とは?>

①脳梗塞・脳出血の方は、手足の麻痺だけでなく、体幹機能も障害されている。

②さらに片麻痺特有の障害像(身体の二分化、固定的な姿勢セット)として、

体幹をうまく動かせなくなっている。

③手足をうまく動かす、スムーズに歩けるようになるためには、

体幹や姿勢コントロールの機能の向上が大切である。

上記より、神経疾患特化型の体幹トレーニングは、取り入れた方がよいトレーニングといえる。

注意点として、神経疾患の障害の原因や障害特性を理解している、

専門家の指導を受けて取り入れることをお勧めします。